同仁眼科文化的传承:春花秋实 仰世间风华

——从春节慰问老专家看同仁眼科文化传承

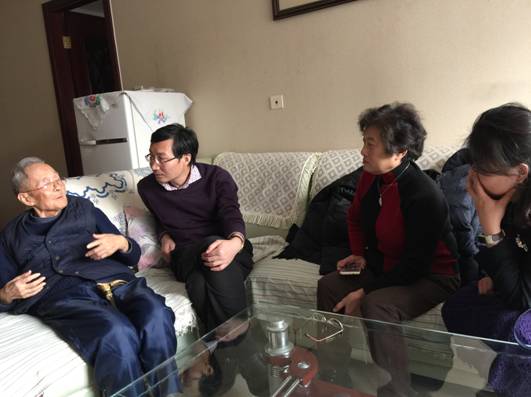

草木蔓发,春山可望。丁酉新春,金鸡啼鸣之际,同仁医院眼科魏文斌主任、眼科办公室、工会分会、离退休办、护理部等一行人,共同看望这些为同仁眼科做出杰出贡献的老专家们,向他们送去新春的祝福及诚挚的谢意。

每年临近农历除夕,魏文斌主任汇同眼科办公室、工会分会、离退休办、眼科总护士长带领眼科代表,分别去看望这些为同仁眼科做出突出贡献的老专家们。每年的眼科总结表彰会,重阳佳节,都会邀请这些老专家们欢聚一堂,共话今昔。老有所养、病有所医,真正体现对退休员工的爱护;尊敬师长,是同仁眼科所一直秉承的优秀品质,也是同仁文化重要的一部分。。

从2011年开始,魏文斌主任在每年的除夕的前一天,都会去看望这些老人们,已经坚持了数年不变,他说,自己能跑得动的时候一定要去做,能坚持多久就坚持多久。

正如魏文斌主任所言;他们的今天,就是我们的明天。而这些为同仁眼科无私奉献,倾注毕生心血的老专家们值得每一位同仁后生学子所尊敬,正是因为有了他们,为同仁鞠躬尽瘁,甘为人梯,一辈辈的同仁人薪火相传,才形成了130年的同仁文化,凝聚成了今日同仁眼科的深厚医疗典范。

今年的农历除夕前日,魏文斌主任、工会分会、眼科办公室等一行,一起去看望了几位德高望重的老专家们。

郑邦和教授,今年已经97岁高龄,多年前听力严重下降后,更愿用手写来进行交流,但老先生身体健朗,每日读书看报,依然思维敏捷,风趣幽默,常逗得大家喜笑颜开,说起当年“郑主任是副主任,傅主任是正主任”的趣事,状如孩童,令大家莞尔。谈及郑老教授当年严谨,细致,求真,耐心的从医风采和挥之不去的人格魅力,时至今日,仍然令后辈学子景仰、赞叹。

傅守静教授,曾担任多年的同仁眼科主任,虽是正宗蒙古人,却生得小巧玲珑,忆起当年同仁从医往事,常自称为“蒙古大夫”,她也常以此为乐,但医术精湛,被众人皆传为佳话。如今,傅老教授虽已95岁高龄,思维敏捷活跃,对新信息新事物的熟悉不输于年轻人,傅守静老主任与魏文斌主任等人亲切交谈,共忆往昔,谆谆叮嘱要做好眼科医生之本职,勿受声名之影响。

刘磊教授,今年79岁,先生因病去世,每年的年节之际,魏文斌主任总会给她带去温暖的问候与关心,也多次向刘磊老教授提出要照顾她生活的建议,眼科大家庭的关怀,体现在对老专家点滴的关爱中。而刘磊老教授,也早已经将魏文斌主任视为无话不谈的家人,作为同仁眼科老一代的主任,同仁眼科及同仁眼科的每一个人,每一桩事,都已渗透在老人的日常中,密不可分。

胡伟芳教授,已经83岁高龄,早已在家中等候,他知道,每年的这一天,魏文斌主任都会来看他。而每年,老教授都会亲自到楼下来迎魏文斌主任,不久前,胡伟芳老教授不慎摔倒,无法下楼,但他依然拄拐在门口迎接魏主任的到来,在老教授眼中,见到了魏文斌主任一行,似乎就是见到了眼科的曾经、现在及未来。老教授与魏文斌主任共忆同仁眼科今昔,对往事,对故人的怀念,令人无限感慨,而罗宗贤、金秀英、张士元、刘钢这些优秀专家的名字、他们的故事和他们的优良品质就在这样的潜移默化中,走进了大家的心里,提醒着大家不忘前人,开拓进取。

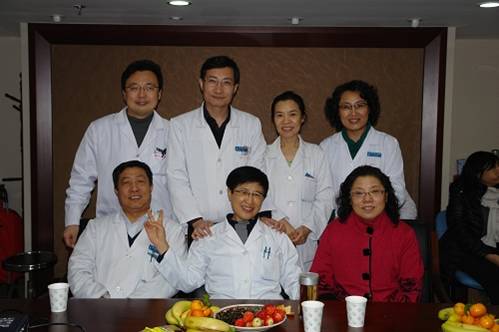

寿涵荣教授,是同仁眼外伤专科的老主任,今年87岁,今年春节,眼外伤专科全体同去看望老教授。寿老主任思维敏捷,见到众人极为开心,精神焕发,仍然关心着眼科的学科发展和同仁医院前进的脚步,并祝愿科室发展蒸蒸日上,祝福大家身体健康、承前启后,寄语年轻医生们珍惜时光、不断进步。寿涵荣教授自1960年到同仁眼科工作,勤谨治学,正直真诚,提携后学,为同仁眼科特别是眼外伤科的建立和发展倾注了毕生的心血,做出了杰出的贡献,也培养了一代又一代眼科的优秀人才和新生力量,是眼科后生们所敬重的楷模。在同仁医院建院130周年之际,寿涵荣教授获得了医院授予的突出贡献奖。在鸡年新春即将来临的喜庆日子里,在众人的祝福声中,魏文斌主任在寿主任家中,专程为寿涵荣主任颁发了证书和奖杯。

王景昭教授,曾是同仁眼科的“院花”,也是同仁眼科前任眼科主任,如今虽已80岁,风华不减,眉目间依然可见当年的风采。虽已退居二线多年,依然关注眼科的发展与未来,几乎每次眼科学术会议,都能见到她坐在前排听讲的身影,正如她所说:要不断学习日新月异的眼科新知识,跟上时代的脚步。她与魏文斌主任对目前眼科的工作与对将来的建设做了深入的交流,并希望能继续为同仁眼科、为广大病患贡献自己的绵绵力量。

2016年,同仁眼科王光璐教授、张方华教授两位眼科大家驾鹤西去,成为眼科后辈所追思之人。在丁酉鸡年新春到来之际,也将新年的祝福连同不竭的敬仰,送给远去的他们,祝福他们在天堂吉祥、快乐。

在这个世界上,有些东西是会消逝,也是能传承的。“风雨百年,海纳百川;传承规范,创新求远”。百年积淀,春华秋实,同仁眼科历经百余年的历练和沉淀,一代又一代同仁人薪火相传,形成了具有同仁特色、丰富实用的临床诊疗经验、医疗风范和同仁文化,打造了同仁眼科长盛不衰的品牌,在老百姓中口口相传,声名远播。

一代又一代的同仁眼科众人身上所凝聚着的高度的责任感和主人翁精神,为同仁眼科事业鞠躬尽瘁的无私的献身精神,无一不体现着“精·诚·勤·和”的同仁精神。正是因着有这些优秀的前辈专家、一代代的同仁人,使得同仁百年眼科文化得以传承。唯其如此,来同仁眼科学习的每一个人,都把能有机会跟随如此优秀的导师们学习,能到同仁眼科来学习,引为毕生幸事。同样,相信在同仁眼科学习过的每一位眼科医生,身上都留下了同仁眼科的烙印,并将会伴随终身。

同仁眼科对同仁文化的传承和对后辈的教诲,由来已久,已经渗透入同仁眼科工作生活的方方面面。

同仁眼科每一位员工退休,眼科办公室、眼科主任、副主任、专科主任、副主任、工会、眼科总护士长一行都会举行退休座谈会,感谢每一位同仁员工辛勤工作多年的贡献与付出,并给予应有的殊荣。一如每年眼科新员工入职,在欢迎新员入职的会议上,医院领导及眼科主任向大家讲述同仁百年历史,同仁文化精髓,同仁眼科先贤事迹……可谓有始有终。

每年,对每位80岁的退休老员工,都会赠予80大寿的生日礼物。

在2016年11月,正值北京同仁医院建院130周年之际,以“传承、规范、创新”为宗旨举办的第一届同仁眼科新技术论坛上,第一次设立“文化墙·眼科历史人物”,向全国各地的眼科同道介绍同仁眼科历史上的卓越人物,让更多的人尤其是年青一代的眼科医生了解、铭记这些为眼科学发展作出过突出贡献的人以及他们的故事。

同仁医院眼科老一辈的退休专家也参加了那次论坛,王景昭教授、王文伟教授、程景宁教授、庞秀琴教授、胡士敏教授皆相携而来。会场中,白发苍苍的老专家们认真听讲,伏案记笔记的侧脸令后生学子无限感佩;展板前,他们面带笑容、驻足观望一帧帧同仁130年光阴照片的身影,是会场外最美丽的一道风景。让大家难以忘怀的,不仅仅是这些老专家们的不朽功绩,还有那份发自内心的对同仁眼科的感怀和至深的爱。

一祯祯珍贵的照片,一件件感人的事例,诸位专家教授的音容再次清晰地浮现在大家的面前,无论是有幸与他们共事多年的医生,还是蒙他们亲身教诲,点拨过的医生,都为曾经与如此优秀的前辈医生们相处为荣,而在场的与诸位眼科大家素未谋面的眼科同道,无疑也受到感染,为中国眼科界曾有过的这些杰出的大家们而动容,充满了崇敬之情。

凡优秀的人,自有他的独到之思想。

通过这样的形式,在场的来自全国各地的眼科同道们对这些杰出的眼科大家的了解又多了一分,对同仁眼科文化的了解也多了一分,缅怀、感佩的同时,相信这些大家教授们的优良品质,就如光的种子,或多或少地洒进了每一位眼科后辈人的心里。所谓传承,不就是如此么,而播散下的种子,有的,可以长成参天大树。

前有卓越的张晓楼教授,王光璐教授,张方华教授,现有博学睿智的魏文斌教授、等一众杰出的眼科大家,同仁眼科百年来,用他们的亲身,体现着经典的传承。

回首前尘,一路走来,同仁眼科百年,130载春秋,有太多令众人难忘的瞬间,不仅定格在大家的脑海里,也随着同仁精神广为流传。

何为文化,何为传承,文化是一个群体,一个时代的痕迹,象征着绵延不绝的生命力,文化不仅限于记录在案的,还有口口相传的,是一种精神的延续,是一种恪守的信仰,潜移默化,慢慢传承下去,渐渐浓缩,最后在心中形成了这种信仰的精华所在,并从中获益。

只要还有文化传承,就有生生不息的可能;只要文化不灭,同仁尚存。

同仁文化渊源流长,自然是学养深厚。

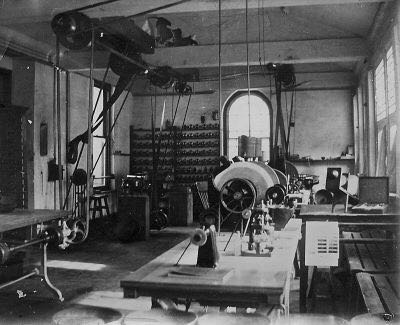

130年前,1886年(光绪十二年),美国基督教“美以美会”的兰大夫、卫大夫来到北京,在崇文门内孝顺胡同开了一家眼科诊所。诊所的英文名为“美以美会医院”,中文名为“同仁医院”。“同仁”意即“自由博爱,一视同仁”之意。

也许连它的创立者—美国传教士兰大夫和卫大夫都不曾想到,百余年后这家眼科诊所会发展成为北京乃至全国一流的综合性医院—同仁医院。

1899年,美国医生霍普金斯(中文名贺庆)为医院捐了一大笔钱,医院本想在东交民巷东口(现址)进行扩建。但1900年爆发了义和团运动,与所有在京的外国人产业一样,同仁医院也未能幸免,建筑材料被烧为灰烬。《辛丑条约》签订后,东交民巷被划归各国使馆使用,这给医院的扩建带来了新的困难。教会一面重新准备建筑材料,一面与清政府和各国使团交涉地皮事宜。幸好教会在划定租界之前已交了地税,并保证只作为医院使用,各国使团最终同意同仁医院在东交民巷东口重建。

1903年,同仁医院中楼落成竣工,大大改变了医院的格局,不仅扩大了眼科,还设立了内科、外科、X光科、化验科等,已有了综合医院的雏形。捐资的霍普金斯先生出任院长,他本人是一名有经验的眼科医生,在他的执掌之下,同仁医院眼科渐渐发展成全国顶尖的眼科。

建院之初,同仁医院的服务对象仅为男性。虽说那时医院主要为有钱人服务,但也常常为偏远山区慕名而来的农民提供免费救治。医院的病历、处方都用英文书写,据医院档案记载,专家“特别号”初诊二元、复诊一元,只要有专家的签名,药费和检查费都比普通医生高出几倍。病房按等级收费:一等八元、二等三元、三等一元五角、四等八角。上世纪初,中国还没有自己的磨镜技术,想要戴眼镜,要从美国订购镜片。为了满足患者的需要,同仁医院于1906年成立磨镜室,随着需求量不断增加,1910年扩充为制镜科,结束了中国老百姓配镜需要“海淘”的历史。

民国时期,张学良、张自忠、冯玉祥等社会知名人士都在同仁住过院。随着医院的名声日隆,凡有外地来北京看病的患者,只要向拉洋车的车夫打听,车夫们便主动介绍同仁医院。

130年风雨兼程,同仁医院已由一家眼科小诊所发展成为拥有东、西、南三个院区,59个临床和医技科室,开放病床1598张,年门急诊量260余万人次的一流综合性医院。

缘何如此?无外乎两点,一是继承,一是创新,前提是,对同仁独有的文化,有敬畏,还有源自内心的真诚。文化蕴含于日常情态中,一代代的同仁人言传身教,不断传承。

百年同仁,积淀深厚,眼科精英云集,其建著蜚声国内外,在学习中传承,在创新中发展。身为同仁的每一员,都将肩负起这个“传承、弘扬同仁眼科文化”的责任。

同仁眼科历史底蕴深厚,不乏眼科大家;同仁眼科文化博大精深,它足以使每一位同仁人引以为容耀和自豪,它是同仁眼科重要的凝聚力,是同仁得以长盛不衰的优良家风。

在知识经济时代里,经历过百年洗礼的同仁眼科更加蓬勃奋飞,博采众长,坚持创新,勇于探索,迎接未来科学技术的挑战;每一个同仁人都倍感光荣与期待,共同的梦想,强大的凝聚力。“同一个世界、同一个梦想”。同仁眼科的强盛让我们懂得这个环境,珍惜这个平台。

尤其是中青年医师是眼科的未来,肩负着时代的重任,今天的勤奋学习是为振兴眼科,明天为创造辉煌未来贡献自己的力量,源远流长的同仁眼科文化,需要我们传递,130年的同仁文化等待我们传承,在同仁这片沃土上播种理想,收获希望,让这个百年同仁的不朽基业,日月同辉,地久天长。

人民健康APP

人民健康APP 人民好医生APP

人民好医生APP

热门点击排行榜

联系我们

|

人民健康网微信

微信号:rmwjkpd 公众号:人民网健康 |

人民健康网微博

微博昵称: 人民网健康卫生频道 |

|

电话:010-65367951 邮箱:health@people.cn | |