19厘米的3D打印脊椎植入体内一年了,患者近况如何?

北医三院骨科主任刘忠军教授访谈录

2016年的6月12日,在北京大学第三医院,患者袁先生接受了世界首个3D打印五节长达19厘米脊椎植入手术。

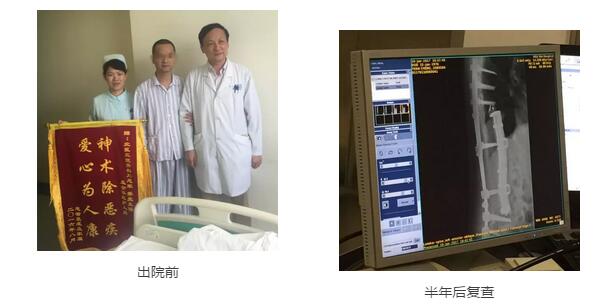

手术一年多了,袁先生恢复得如何了?近日,他又走进北医三院复诊,接诊医生就是当时的手术主刀——骨科主任刘忠军教授。

2017年4月参加劳动——刨地

2017年5月在祖国的西沙永兴岛,袁先生站在祖国的最南端祝福刘忠军主任获得首都十大健康卫士。

2017年6月帮厨烧烤

2017年7月与家人一起爬长城

一年前的 手术场景

谈到恢复情况,袁先生表示:“目前的状态一天比一天好,腰腹力量逐步恢复。送孩子上学、买菜都没问题,还可以跑步了。恢复真的是完全超出我们的预期,对北医的感谢无法用言语去表达,由衷感谢每一位给予我们关爱的医护人员!是北医三院为我撑起新的蓝天,刘主任让我重新挺起了脊梁!”

问到照片是否可以授权使用时,袁先生的爱人如同一年前见到的一样,爽快地表示:没问题,用吧!希望能给更多的人带来正能量,希望不幸患病的人给予医生更多的信任!

对 话

北医三院骨科主任刘忠军教授

问:刘主任,2016年的6月12日,袁先生接受了世界首个胸腰椎5节段肿瘤切除采用19厘米长3D打印大跨度人工椎体置换。您能谈谈袁先生的手术恢复情况吗?

刘忠军:袁先生已术后一年,生活、工作恢复常态,影像学检查显示内植物与相邻骨骼融合良好。

问:3D打印的医学应用作为一项新技术已越来越被社会所关注。您能介绍下目前3D打印在骨科领域的临床应用情况吗?

刘忠军:骨科3D打印在临床应用方面,非金属骨骼模型及导板技术已成为常规项目;以钛合金为主要材料的金属3D打印手术内植物研发正在获得持续推进。继北医三院骨科与爱康公司合作研制的髋关节臼杯、脊椎人工椎体及颈椎椎间融合器3种标准化手术内植物2015~2016年期间获得CFDA批准上市之后,定制化人工枢椎也已进入CFDA审评程序。

临床应用现状的显著特征是全国范围内的技术扩散与推广,标准化髋关节臼杯已累计应用数千例,疗效优良,倍受推祟;脊椎人工椎体及颈椎椎间融合器应用逾百例,受到普遍认可与赞誉。

问:定制化脊椎内植物的临床应用及技术扩散与推广情况如何?

刘忠军:北医三院3D打印技术骨科应用研发团队历经八年来的不懈努力和不断探索,目前在临床应用和相关基础研究两个领域仍处于国际领先地位。

定制化脊柱(包括颈椎、胸椎与腰骶椎)内植物的应用在相关法规尚未出台的不利条件下仍取得可喜进展,以北医三院团队研发的专利设计为核心及引领,在2014年成功完成世界首例3D打印人工枢椎置换术,2016年完成3D打印大跨度人工胸腰椎及多节段人工颈椎置换术的基础上,不仅北医三院团队又成功完成十几例疑难病例的手术并使相关手术成为系列化、规范化技术。

上述进展使我国3D打印技术骨科应用状况位于世界前列,并同时带动了国内多家大型医院采用相同技术开展了多例手术。

问:请您谈一谈2016年牵头承担的国家重点研发计划项目—科技部“增材制造与激光制造项目”——暨“脊柱椎体、髋关节骨缺损及骨盆肿瘤个性化植入假体增材制造关键技术及临床应用研究”在基础研究方面的进展情况。

刘忠军:相关基础研究主要围绕3D打印钛合金内植物的微孔结构展开。

早期动物实验研究的结果已经揭示带有微孔结构的内植物可吸引植入部位相邻骨骼的骨细胞长入其中,从而实现骨融合。后续一系列研究表明,这种融合可达到较高的生物力学强度,满足患者术后早期活动的需要。

更进一步研究还显示,如果对微孔结构的表面做某些工艺处理,骨细胞长入数量、质量及速率还可以明显提高。

问:听起来很振奋人心!应用前景如何?

刘忠军:基础研究的一系统成果预示着3D打印金属内植物将在骨融合领域引起重大变革。以微孔金属做为骨骼(包括自体骨和异体骨)的替代材料填充骨缺损并实现骨融合,对传统骨愈合、骨融合理念与理论会产生颠覆性影响,无疑将是骨融合技术的革命性突破。(来源:北京大学第三医院微信公众号)

人民健康APP

人民健康APP 人民好医生APP

人民好医生APP

热门点击排行榜

联系我们

|

人民健康网微信

微信号:rmwjkpd 公众号:人民网健康 |

人民健康网微博

微博昵称: 人民网健康卫生频道 |

|

电话:010-65367951 邮箱:health@people.cn | |