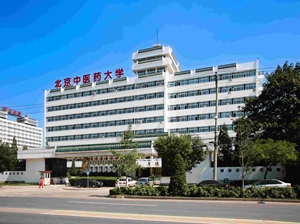

北京中医药大学喜迎60周年华诞

杏林满天下 辉煌六十载

——北京中医药大学喜迎60周年华诞

今年以来,有关中医药的利好频出。上半年国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》。下半年,《中医药发展“十三五”规划》正式发布。在党和国家高度重视中医药发展的大好形势下,2016年9月10日,北京中医药大学迎来60周年华诞。

过去的60年,是北中医满载收获的60年,60年的风雨历程,成就了今天的北京中医药大学。

历史:国内首批最早高等中医院校

北京中医药大学始建于1956年,是国务院批准最早创办的高等中医院校之一,是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学,是进入国家“211工程”建设的高等中医药院校,也是国家“985优势学科创新平台”建设高校。

60年前,以北京中医药大学等四所中医院校成立为标志,开创了现代高等中医药教育新纪元;60年来,北京中医药大学与新中国高等中医药教育一路同行,始终站在历史与时代前沿,以一个缩影见证和反映了高等中医药教育起步、成长、发展和壮大的历程,在高等中医药教育改革发展进程中,发挥了引领、示范、辐射和展示窗口的作用。

故事:著名的“五老上书”出自北中医

在60年的办学实践中,学校秉承“勤求博采、厚德济生”校训,倡导“人心向学、传承创新”理念,坚持“立德树人、以文化人”宗旨,弘扬“追求卓越、止于至善”精神,积淀了许多独特的人文品格和宝贵的精神财富,在祖国高等中医药教育和中医药事业发展史上写下了浓墨重彩的篇章。老一辈中医药学家,不仅以其医德医术著称于世,更以中医药教育各学科的奠基者和开拓者,在黄帝内经、伤寒论、温病学、中国医学史、中医基础理论、各家学说、中医内科等领域担纲领军人物,开创了现代中医药教育先河,曾被传为一代佳话;1962年,有感于当时的境况,北中医的五位老先生忠直建言,以《对修订中医学院教学计划的几点意见》为题,直指中医药教育教学中存在的问题,从此匡正了中医人才培养的思路与方法,这一中医教育史上著名的“五老上书”至今影响深远。

作为中医药高端人才的培育者,学校始终以传承和发展中医药、弘扬中华民族优秀文化为己任,在探索高等中医药教育发展规律过程中逐步构建了培养高层次创新型人才的新模式。在长期的办学实践中,学校凝练总结了一系列教育教学思想和理念:最早提出“早临床、多临床、反复临床”的中医临床教学理念,得到全国同行认同与效仿;提出并实施“厚基础、宽口径、高素质、强能力”的人才培养方式,在实践中得到检验;提出和践行“读经典、做临床、跟名师、悟妙道”的中医人才成长模式,使之更加符合中医药教育规律;逐步形成了“厚基础、重开放”和“立德树人、以文化人”的办学特色,彰显和倡扬了北中医特有的个性风格。在创办“院校-师承-家传”相结合的“中医教改实验班”基础上,大力探索了长学制学历教育,先后创办九年制“岐黄国医班”、八年制“卓越中医师”计划、八年制“时珍国药班”和六年制“卓越中药师”计划等诸多人才培养模式,在中医药教育界和高等教育领域产生了良好的影响。

人才:培养34000余名高等中医药人才,10多位国医大师

六十年来,学校已为国家累计培养了34000余名高等中医药人才,一批又一批北中医学子成为中医药教育、科技、医疗、管理和产业的中坚力量和领军人物,在他们当中,既有中国工程院院士、国医大师、全国名老中医,也有共和国的部长、局长。特别值得一提的是,新中国高等中医药院校教育培养造就的第一位院士出自北中医。曾经和现在在北中医任职的专家,以及北中医培养的学生中走出10多位国医大师,约占全国国医大师的四分之一。

成就:很多中药产品来自于北中医

学校始终紧扣国家重大战略需求,着力解决行业亟需、涉及国计民生的重大问题,不断提高北中医的贡献度。在培养人才的同时,学校把科技创新作为学校发展的重要任务。上世纪70年代,“清开灵注射液”的问世开创了我国中药大复方注射液规范化研究之先河,为传统中成药的剂型改革提供了典范。“胃苏冲剂”、“排毒养颜胶囊”等科技成果转化助力企业发展,产生高额产值与利润。“太空养心丸”应用于我国载人航天工程,为神舟六号、神舟七号载人航天飞行圆满完成任务做出重要贡献。与此同时,面向国家重大战略需求,学校及时组建了航天中医药学和航海中医药学两个重点学科。

专业:全国中医药院校重点学科数量最多、涵盖专业最广

目前,学校临床医学学科进入ESI全球大学和研究机构前1%。在教育部2012年全国高校学科评估中,中医学、中西医结合两个学科排名第一。现有一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科15个,国家中医药管理局重点学科48个,成为全国中医药院校重点学科数量最多、涵盖专业最广的院校。

贡献:推动中医药首次进入国家公共卫生体系

学校始终面向人类健康需求和经济社会发展,致力于中医药原始创新,积极开展医药卫生保健服务,促进了健康事业的发展。由原校长王永炎院士领衔制订的《中风病中医诊断与疗效评定标准》被纳入中医行业标准(ZY)和国家标准(GB),有力推动了中医诊疗标准化工作进程。国医大师王琦教授的研究成果——中医体质辨识被纳入《国家基本公共卫生服务规范》,成为“城乡居民健康档案管理服务规范”中唯一一项中医体检内容,实现了中医药首次进入国家公共卫生体系。

学校充分发挥诊疗特色优势,在重大关键时刻挺身而出,发挥重要作用。在抗击“非典”斗争中,积极参与医疗救护和科技攻关,先后承担国家级和省部级抗“非典”攻关课题9项,发布了国内第一份设有临床对照组的中医科研报告,联合研制出第一个抗“非典”纤维化中药;在2009年甲型H1N1流感防治工作中,由学校专家参与研发的“金花清感方”被证实是治疗甲流的有效方药。

学校实施名院名科名医工程,努力打造专科专病优势特色品牌。目前,学校拥有4所直属附属医院,形成了以5位国医大师、9位首都国医名师、57位全国名老中医、48名中医临床特聘专家为代表的高层次医疗团队,拥有国家临床重点专科15个,全国中医学术流派和全国名老中医药专家传承工作室42个,“薪火传承3+3工程”名医传承工作站33个。

首创:最早接收外国留学生攻读中医学

20世纪50年代,学校就已经成为新中国最早接收外国留学生攻读中医学的高等中医药院校。改革开放后又是最早接收美国留学生的大学。20世纪90年代初,学校在德国建立起欧洲大陆最早、当地保险支付的北京中医药大学魁茨汀中医院,这是历史上第一次在中国以外的国家开办中医医院,被誉为我国对外医疗合作的典范。截至目前,学校与30个国家和地区的108所正规大学和研究机构建立了国际合作关系;为世界94个国家和地区培养了4400余名中医药学历教育专门人才,这些人才已成为推动其国家中医药事业发展的中流砥柱,其中不少人在本国医界政界担当要职。

学校坚持服务国家战略,特别是“一带一路”倡议,创新中医药传播模式,建立集医疗、教学、科研、文化交流功能为一体的“北京中医药大学海外中医中心”,成为境外中医药文化交流与传播的新兴基地,为提升我国文化软实力贡献了重要力量。历年对外合作的主要事例有:与新加坡南洋理工大学合作开设3+2“中医学-生物学”双学士学位教育,成为在世界50强高校中开设的第一个中医学专业本科教育;与西班牙巴塞罗那大学医学院合作开设获欧盟认可的第一个中医硕士学位项目,标志着中医硕士学位教育首次进入欧盟主流医学教育体系;澳大利亚中医中心合作协议在国家主席习近平与澳大利亚总理共同见证下签署;俄罗斯圣彼得堡中医中心获准以医院资质运营,这是在俄的外国传统医疗机构获得官方认证的首次突破。刘延东副总理亲自出席并见证中心揭牌仪式;与加拿大昆特仑理工大学签署教育合作协议,在北美地区建立第一所公立中医学院、首个公立大学中医本科学位,首个公立大学中西医结合医教研平台。

发展:服务国家战略,提升国际影响

面对新形势新任务新要求,学校将充分发挥党委在领导学校改革发展中的核心作用,统一思想,凝聚力量,围绕“双一流”建设、围绕国家重大需求、围绕国家重大战略,理顺管理体制和运行机制,加强顶层设计,促进学校各项事业蓬勃发展。一是优化设计学校院系架构、管理组织机构;二是推进一流学科建设,明确优势学科和特色学科,集中力量争取国家重点项目支持;三是重视重大科研项目设计,形成合力,建设协同创新中心、国家重点实验室等重大项目;四是加强人才队伍建设,建立人才引进、培养、储备机制,保证教学质量,服务学科建设;五是完善人事分配制度,切实发挥其充分调动积极性的作用。

学校将贯彻党中央“四个全面”战略布局,全面提升办学实力,全面推进深化改革,全面实施依法治校,全面加强党的建设。落实“三步走”发展战略,到2020年,继续保持和巩固学校在行业院校的领先地位,引领高等中医药教育发展方向;到建校80周年时,学校综合实力居全国医学教育领域前列,确立主干学科在国内的显著优势地位;到建校100周年时,全面建成有特色、高水平、国际知名的研究型大学,若干特色、优势学科跻身世界前列,学校在国际上具有重要影响。不断增强培养高素质中医药人才的能力,不断增强服务人民群众健康的能力,不断增强推动中医药和中华文化走向世界的能力,为高等教育改革和人类健康事业发展做出新的更大贡献。(文隽)

分享让更多人看到

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量